2023年4月28日,华中科技大学陈炜教授作为共同通讯作者之一,参与华东理工大学吴永真教授、朱为宏教授团队主导发表的《Science》论文,题目为“Minimizing buried interfacial defects for efficient inverted perovskite solar cells”的学术论文(DOI: 10.1126/science.adg3755)。吉林大学张立军教授,波茨坦大学Martin Stolterfoht教授为论文的另外两位共同通讯作者。华中科技大学陈锐博士后作为共同通讯作者之一

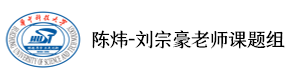

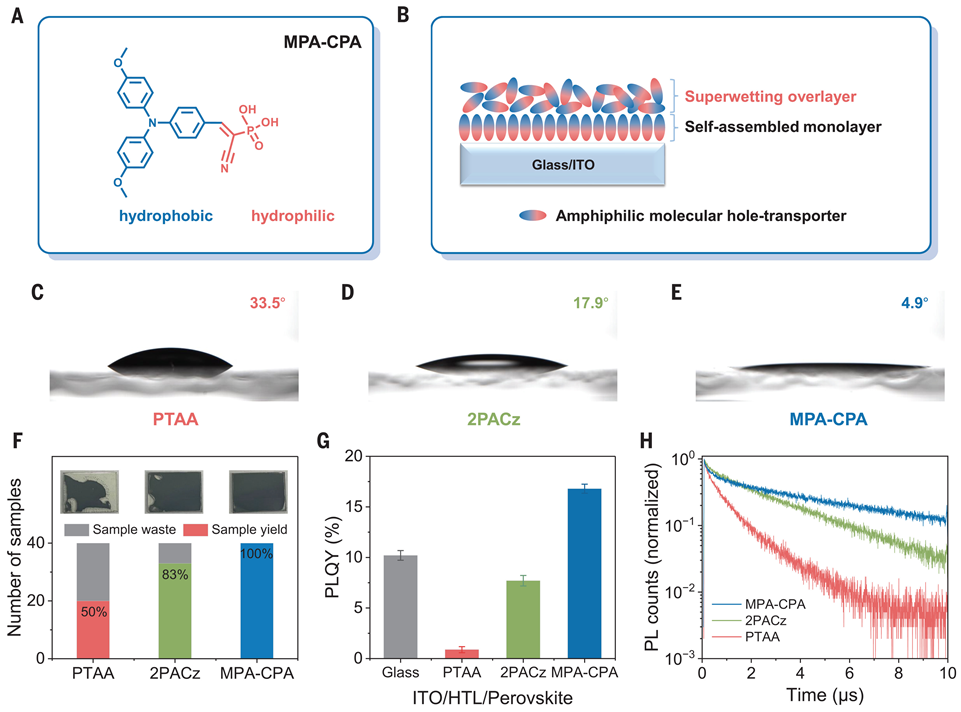

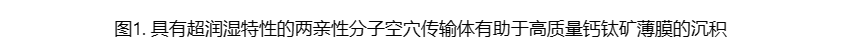

反式钙钛矿太阳能电池中使用的许多空穴传输材料要么过于疏水,无法润湿钙钛矿前体,要么会与钙钛矿发生反应,从而导致这些层之间的埋底界面产生限制性能的缺陷。本文在空穴传输分子上创新引入氰基膦酸单元,发展双亲性小分子空穴传输材料MPA-CPA(图1),通过动态自组装构筑有序、超薄、表面超浸润薄膜,一石二鸟完美解决了器件应用中载流子输运和界面缺陷控制两大难题。

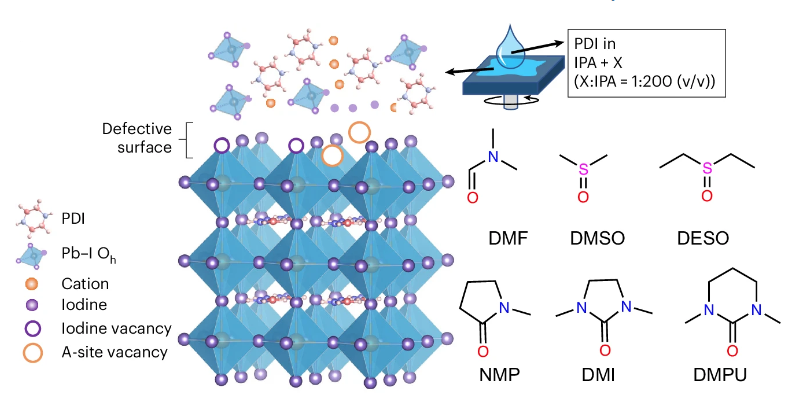

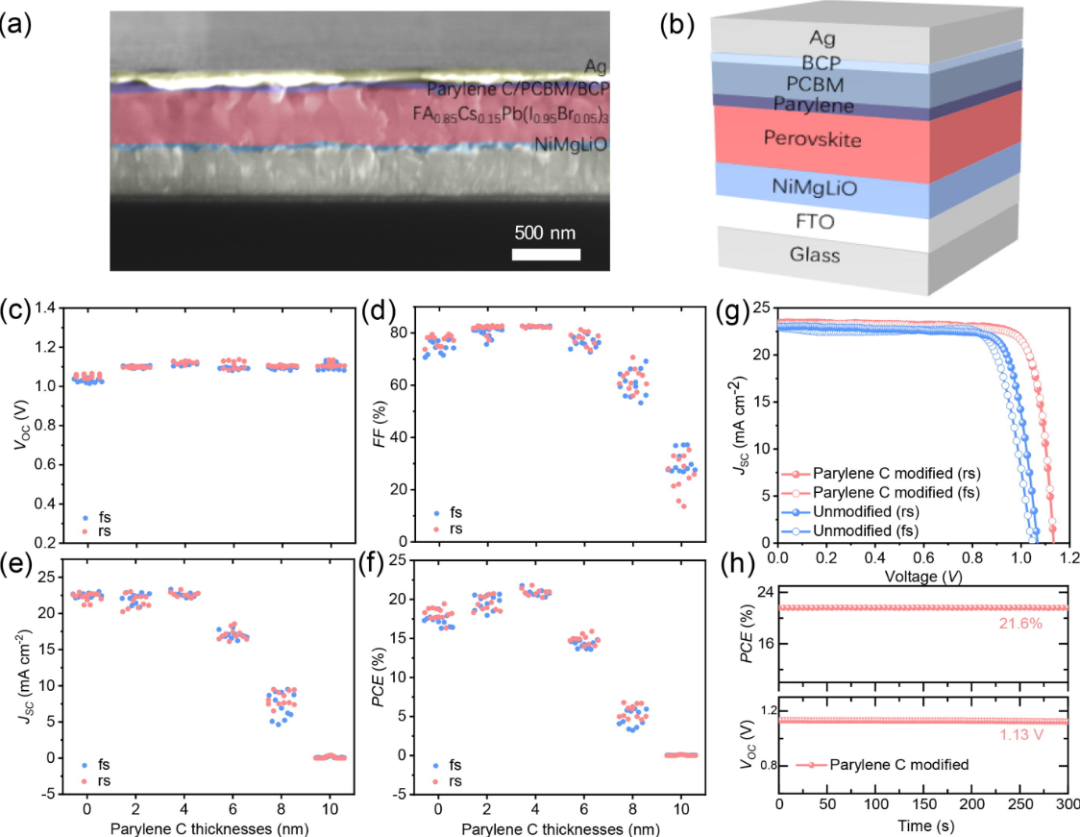

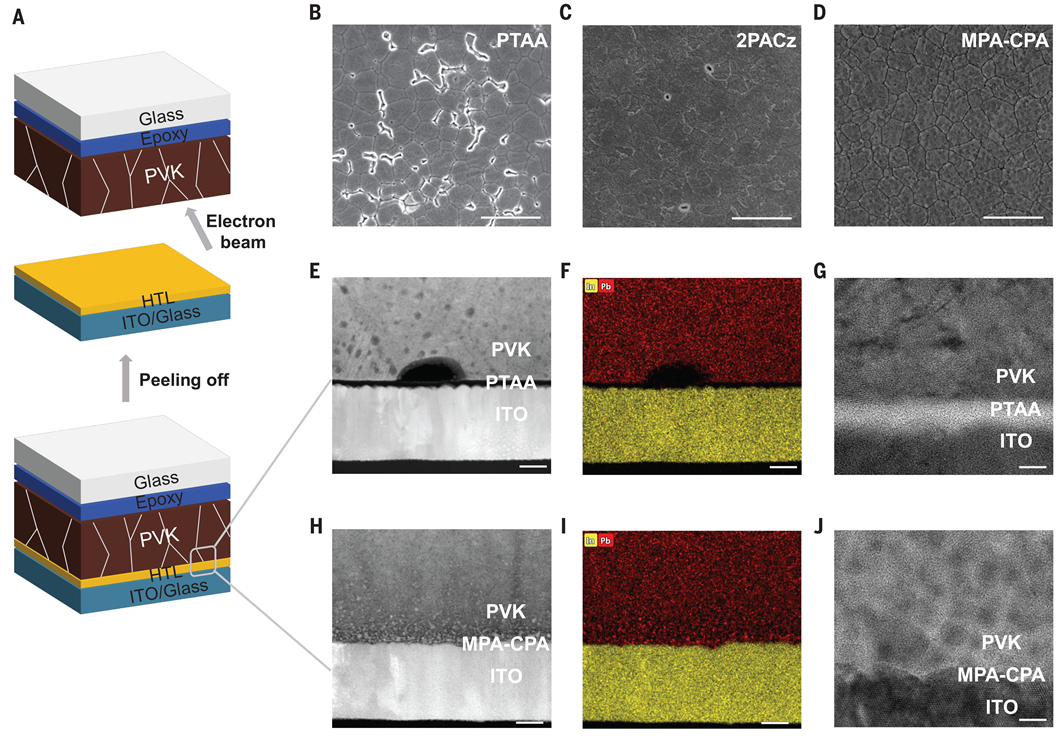

下图直观比较了几种高效的空穴传输材料所造成的的埋底界面差异。图2B显示基于传统聚合物PTAA埋底界面的钙钛矿底部表面有许多纳米空隙,这可能是由于疏水性导致润湿不足而形成的。而传统的小分子2PACz埋底界面虽然纳米空隙较少,但也存在一定缺陷(图2C)。当钙钛矿沉积在本论文MPA-CPA埋底界面时,形成了更紧凑和均匀的形态,没有可观察到的空隙(图2D)。PTAA在钙钛矿和ITO之间形成了一个薄层(~10 nm),并且观察到形态上有缺陷的接触(图2F-2G)。钙钛矿和 MPA-CPA 涂层的 ITO 基板之间的这种无纳米空隙、紧密且紧密的接触(图2H-2J)。

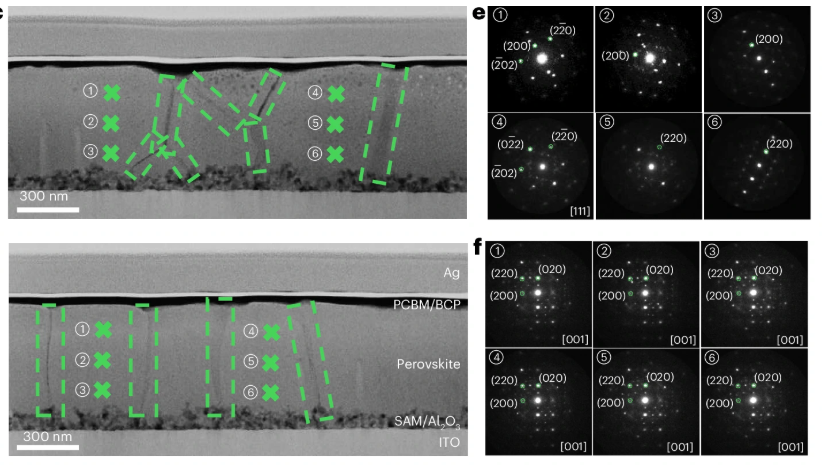

基于这种新型有机空穴传输材料制备的反式结构钙钛矿太阳电池在第三方机构的认证效率达到25.39%,为目前该类太阳电池的最高认证效率。该新型有机空穴传输材料良好的浸润性十分有利于制备大面积的器件,华中科技大学陈炜教授团队提供了高效模组验证和稳定性技术支持,制备的10 cm2的微型模组实现了22.0%的效率,在光照和湿热测试条件下,封装模块均表现出高稳定性。

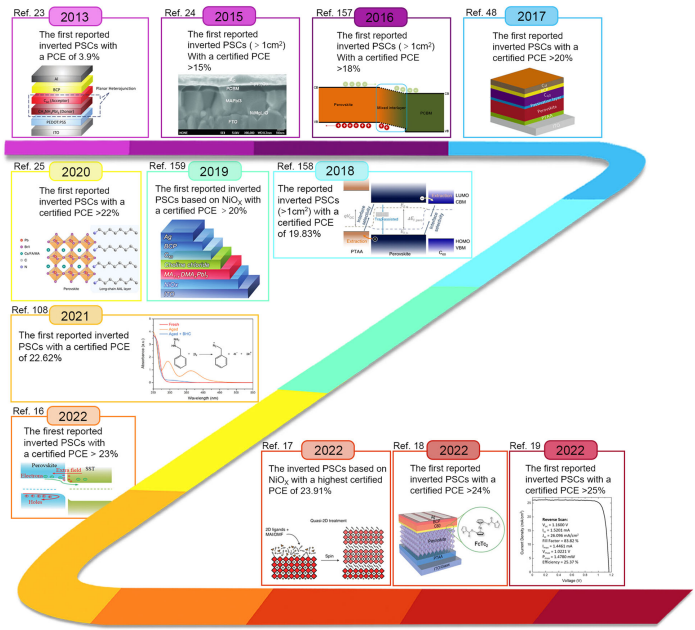

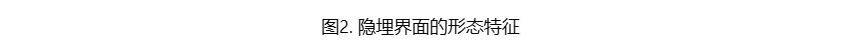

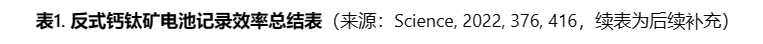

反式钙钛矿太阳能电池在兼顾效率-稳定性-成本方面,具有先发竞争优势,是目前钙钛矿光伏产业化最受关注的重要技术路线。表1列举了反式钙钛矿太阳能电池认证效率记录的历年演进情况中。其中,2015年,陈炜和吴永真在日本物质材料研究所韩礼元教授指导下,获得国际首个反式1cm2钙钛矿太阳能电池认证效率记录15.0%,并在Science上发表;并于2016年将尺寸器件认证效率提高到18.2%,论文在Nature Energy上发表。此次,是时隔8年之后,华东理工大学吴永真教授、华中科技大学陈炜教授再次合作,发表反式钙钛矿电池认证记录效率。

华中科技大学陈炜教授团队一直致力于推动面向应用的反式钙钛矿太阳能电池的研究。历年来在大面积、高效率、高稳定反式钙钛矿太阳能电池和模组研究方面取得了丰富的研究成果,累计获得了6份小电池和模组的效率认证报告和1份稳定性认证报告。除早期的Science(2015),Nature Energy(2016)论文外,后续发表过多篇重要论文解决稳定性(Nature communications, 2019)和大面积高效率模组制造瓶颈(Science Advances, 2021)。近期最新的反式电池高效率论文也陆续发表在Science(2023)和Nature Energy(2023)上。

原文:

Minimizing buried interfacial defects for efficient inverted perovskite solar cells | Science